Am 08. Februar 2026 wurde Gil Ofarim zum „König des Dschungels“ gekrönt – unter Konfettiregen, Lagerfeuerromantik und der orchestrierten Rührung einer Fernsehnation, die es liebt, wenn aus Fallgeschichten Erlösungsdramen werden, sofern sie pünktlich zur Werbepause enden. Die Krone glänzte, die Kameras fuhren in Zeitlupe heran, das Publikum applaudierte – und während sich alles um den Sieger drehte, lächelte im Hintergrund ein unsichtbarer Gewinner mit messerscharfer Präzision: RTL.

Denn was hier triumphierte, war nicht ein Mensch. Es war ein System. Ein Sender, der es verstanden hat, aus einem gesellschaftlich aufgeladenen Kapitel ein dramaturgisches Rohmaterial zu machen, das sich nicht juristisch, sondern emotional verwerten lässt. Nicht durch Verdrängung, nicht durch Leugnung – sondern durch Einbettung in ein Format, das Kontroversen nicht aufklärt, sondern umcodiert.

Was einst Schlagzeilen erzeugte, wurde nun zur Storyline.

Was einst Debatte war, wurde nun zur Dramaturgie.

Was einst Gerichtssaal war, wurde nun Lagerfeuer.

Das ist keine Verschwörung. Das ist Fernsehen.

Die wahre Meisterleistung bestand nicht darin, jemanden ins Camp zu holen. Die Meisterleistung bestand darin, Empörung in Einschaltimpulse zu verwandeln, moralische Reibung in Quotenenergie, gesellschaftliche Sensibilität in sendefähige Emotionalität. Während ein Kandidat Prüfungen bestand, bestand ein Konzern Marktmechanismen.

Der Dschungel war Kulisse.

Die Krone war Requisite.

Der Sieger war die Aufmerksamkeit.

Und Aufmerksamkeit ist die härteste Währung unserer Zeit.

Der gehörnte „König des Dschungels“ von Alfred-Walter von Staufen

Skandal, Schlagzeilen und die Lust am moralischen Fieber

Als RTL Ende 2025 verkündete, dass Gil Ofarim Teilnehmer der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ werde, verwandelte sich das mediale Ökosystem binnen Stunden in eine Mischung aus digitalem Tribunal, nostalgischem Empörungszirkus und moralischer Rückrufaktion, bei der sich Kommentatoren, Aktivisten, Talkshowgäste und Twitter-Philosophen gegenseitig überboten in der Frage, ob man denn nun wirklich einem Mann, der wenige Jahre zuvor mit einem der emotional aufgeladensten Vorwürfe der jüngeren deutschen Mediengeschichte Schlagzeilen gemacht hatte, erneut eine Bühne geben dürfe – und zwar nicht irgendeine Bühne, sondern die vielleicht kalkulierteste Bühne der Republik, das australische Pappmaschee-Dickicht, in dem Leid nicht gelitten, sondern gesendet wird.

Die Schlagzeilen überschlugen sich, als hätte jemand im Newsroom einen Empörungsalarm gedrückt: „RTL setzt auf Provokation“, „Darf er das?“, „Skandal-Comeback im Dschungel“, „Quote vor Moral?“ – und während die Wortwahl immer greller wurde, war eines bemerkenswert konstant: der Name des Senders RTL stand in jeder zweiten Zeile, fett gedruckt, SEO-optimiert, algorithmisch poliert, als hätte man die alte Regel des Fernsehens – Aufmerksamkeit ist die härteste Währung – nicht nur verstanden, sondern in Gold gegossen.

Boykottaufrufe kursierten in sozialen Netzwerken, versehen mit moralischem Pathos und digitalem Furor, man werde „dieses Format nie wieder schauen“, man sei „erschüttert“, man könne „so etwas nicht unterstützen“, und doch zeigte sich bereits in den ersten Quotenmeldungen das ewige Paradox der Empörungskultur: Der lauteste Protest ist oft der effektivste Werbespot, weil er das Objekt des Protests in die Mitte des Diskurses zerrt, es auflädt, es aufbläst, es mit Bedeutung tränkt – und Bedeutung ist im Mediengeschäft nichts anderes als ein Beschleuniger für Einschaltimpulse.

Denn die moderne Empörung funktioniert wie ein selbstfahrender Kreisel: Ein Ereignis erzeugt Reaktion, die Reaktion erzeugt Berichterstattung, die Berichterstattung erzeugt Gegenreaktion, die Gegenreaktion erzeugt Aufmerksamkeit, und am Ende steht kein moralisches Urteil, sondern eine Zahl – eine Quote, eine Klickrate, ein Marktanteil –, die nüchterner ist als jede Kolumne und ehrlicher als jede Talkshow, weil sie nicht fragt, ob etwas gut oder richtig war, sondern nur, ob es gesehen wurde.

Und so wurde die Teilnahme Ofarims nicht etwa zum Beweis für moralischen Verfall oder gesellschaftlichen Niedergang – diese großen Worte sind für Sonntagsreden reserviert –, sondern zum perfekten Rohstoff für ein Format, das seit Jahren nichts anderes tut, als Biografien zu zerschneiden, Emotionen zu destillieren und öffentliche Narrative in drei dramaturgische Akte zu pressen: Fall, Prüfung, Läuterung.

Wer dabei noch glaubt, das Fernsehen sei eine moralische Instanz, der glaubt vermutlich auch, dass die Kamera neutral ist und der Schnitt zufällig; in Wahrheit ist das Reality-TV ein Meister der Kontextverschiebung, ein chirurgisches Instrument der Emotionalisierung, ein Medium, das weniger dokumentiert als komponiert – und wenn ein Kandidat eine Vergangenheit mitbringt, die bereits mit Debatten, Gerichtsverfahren und gesellschaftlicher Sensibilität aufgeladen war, dann ist das kein Risiko, sondern ein dramaturgisches Geschenk.

Die Vorgeschichte als Rohmaterial: Chronologie ohne Pathos

Um zu verstehen, warum die Ankündigung so viel Sprengkraft hatte, muss man zurück ins Jahr 2021 gehen, als Ofarim in einem vielbeachteten Social-Media-Video erklärte, er sei in einem Leipziger Hotel antisemitisch diskriminiert worden, eine Anschuldigung, die in Deutschland – aus historischen Gründen, die schwerer wiegen als jede Fernsehbühne – sofort höchste Alarmstufe auslöste, politische Reaktionen provozierte und breite Solidaritätsbekundungen nach sich zog.

Es folgten Ermittlungen, Zeugenaussagen, Auswertungen von Videoaufnahmen, eine sich zuspitzende öffentliche Debatte und schließlich ein Verfahren am Landgericht Leipzig, bei dem die ursprüngliche Darstellung nicht aufrechterhalten wurde; Ofarim räumte im Verlauf des Prozesses ein, dass die erhobenen Vorwürfe so nicht zutrafen, entschuldigte sich beim betroffenen Hotelmitarbeiter, und das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt – eine juristische Lösung, die weder Triumph noch vollständige Vernichtung bedeutet, sondern eine Form der Beendigung, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft komplizierter ist als ein schlichtes Urteil.

Diese Chronologie ist dokumentiert, kommentiert und vielfach analysiert worden, unter anderem von überregionalen Medien wie dem Der Spiegel, der Süddeutsche Zeitung und der Frankfurter Allgemeine Zeitung, die den Fall nicht nur als Einzelfall, sondern auch als Lehrstück über die Dynamik sozialer Medien, die Macht von Video-Statements und die Gefahren vorschneller moralischer Gewissheiten interpretierten.

Und genau hier beginnt die satirische Eskalation, denn was juristisch beendet ist, bleibt medial verfügbar, archiviert, klickbar, jederzeit reaktivierbar – ein digitales Fossil, das nicht verrottet, sondern bei Bedarf wieder ausgegraben wird, sobald ein neues Format, ein neues Narrativ oder ein neues Lagerfeuer nach dramaturgischem Brennstoff verlangt.

Die Vergangenheit verschwindet nicht, sie wird modular; sie kann eingeblendet, angedeutet, emotionalisiert oder bewusst nur halb ausgesprochen werden, um Spannung zu erzeugen – und wenn ein Kandidat in ein Reality-Format einzieht, trägt er seine Geschichte nicht wie einen Rucksack, sondern wie ein Skriptfragment mit sich, das jederzeit in Szene gesetzt werden kann.

RTL wusste das. Die Öffentlichkeit wusste das. Die Kritiker wussten das. Und dennoch taten alle so, als sei man überrascht.

Brot, Spiele und die ritualisierte Läuterung

Wenn man verstehen will, warum das Dschungelcamp nicht trotz, sondern gerade wegen solcher Biografien funktioniert, dann muss man sich von der naiven Vorstellung verabschieden, es handle sich um harmlose Abendunterhaltung mit Insektenbeilage, und stattdessen begreifen, dass „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in seiner mittlerweile ritualisierten Dramaturgie ein modernes Amphitheater ist, in dem nicht Körper zerfleischt, sondern Narrative seziert werden, während das Publikum mit dem Smartphone in der Hand die Rolle des Daumenhebenden einnimmt – nicht über Leben oder Tod, aber über Sendezeit oder Verschwinden.

Die Prüfungen, in denen Kandidaten Tierinnereien essen, sich in Boxen voller Insekten winden oder unter Zeitdruck Rechenaufgaben lösen müssen, die eher als Symbol für intellektuelle Überforderung denn als ernsthafte Herausforderung taugen, sind dabei nicht bloß Ekelspiele, sondern symbolische Akte der Entkleidung, in denen Prominenz auf ein Minimum reduziert wird: Wer Kuhauge kaut, ist kein Popstar mehr; wer in einem Tunnel voller Kakerlaken schreit, ist kein Talkshowgast mehr; wer nachts am Lagerfeuer unter Tränen von Fehlentscheidungen spricht, ist kein Schlagzeilenobjekt mehr, sondern eine Figur in einer Erzählung, die auf Erlösung abzielt.

Und Erlösung ist im Fernsehen keine theologische Kategorie, sondern ein dramaturgischer Effekt, der entsteht, wenn ein zuvor umstrittener Charakter lange genug leidet, reflektiert, aushält und dabei nicht in juristischen Details, sondern in emotionalen Bildern spricht, die das Publikum leichter konsumieren kann als eine Prozesschronologie.

Im Camp 2026 geschah genau das: Die Kamera lingerte auf Blicken, auf Pausen, auf Zittern in der Stimme, auf Momenten, in denen das Wort „damals“ fiel, ohne dass es präzise definiert wurde, und während die einen darin Aufrichtigkeit sahen und die anderen kalkulierte Selbstinszenierung vermuteten, lief im Hintergrund die eigentliche Maschine – der Schnitt, die Musik, die Einblendung, das Zitat in der Vorschau –, die aus komplexen Lebensläufen konsumierbare Kapitel macht.

Dabei ist das Lagerfeuer der eigentliche Gerichtssaal des Formats, ein symbolischer Raum, in dem Beichten ohne Eid abgelegt werden und in dem die Wahrheit nicht geprüft, sondern emotional bewertet wird, und wenn ein Kandidat dort von Fehlern spricht, von Druck, von Überforderung oder von Missverständnissen, dann wird weniger gefragt, ob die juristische Akte korrekt zitiert wurde, als ob der Tonfall glaubwürdig klingt.

In dieser Atmosphäre verschwimmen die Grenzen zwischen Aufarbeitung und Performance, zwischen Reue und Rollenangebot, zwischen persönlicher Geschichte und Produktionsentscheidung – und genau diese Unschärfe ist der Treibstoff des Formats, denn sie erlaubt es, dass Zuschauer projizieren, vergeben, zweifeln oder jubeln, ohne sich mit den komplizierten Details eines realen Verfahrens auseinandersetzen zu müssen.

Die 50 Cent-Demokratie: Das Voting als moralische Illusion

Das Publikum entscheidet, heißt es dann, und tatsächlich kann man per Telefon oder App abstimmen, wer bleiben darf, wer gehen muss, wer zur nächsten Prüfung antreten soll – und jeder Anruf kostet Geld, eine kleine Gebühr, die sich summiert, während die Debatte um Moral und Verantwortung in Kommentarspalten tobt.

Diese Form der Beteiligung wird gern als Demokratisierung der Unterhaltung verkauft, als Beweis dafür, dass der Zuschauer nicht nur konsumiert, sondern gestaltet, doch in Wahrheit ist es eine perfekt kalibrierte Illusion von Einfluss, denn das Publikum entscheidet nicht über das Format, nicht über den Schnitt, nicht über die Auswahl der gezeigten Szenen, sondern lediglich darüber, welche Figur in der vorgegebenen Dramaturgie länger existieren darf.

Dass Ofarim nicht bereits in den ersten Tagen aus dem Camp gewählt wurde, obwohl ein Teil der Öffentlichkeit noch immer mit Skepsis oder Ablehnung auf seine Teilnahme blickte, wurde von manchen Beobachtern als Überraschung gewertet, von anderen als Beleg dafür, dass Empörung im Netz nicht zwangsläufig mit realem Abstimmungsverhalten übereinstimmt – und genau hier zeigt sich eine zentrale Pointe unserer Medienzeit: Die lautesten Stimmen sind nicht automatisch die zahlenmäßig stärksten, und moralische Entrüstung übersetzt sich nicht zwingend in praktische Konsequenz.

Man könnte das als Reife des Publikums deuten oder als Gleichgültigkeit oder als pragmatische Trennung zwischen juristischer Vergangenheit und gegenwärtiger Unterhaltung; man könnte es auch schlicht als Beweis dafür verstehen, dass Reality-TV nicht primär moralische Urteile generiert, sondern emotionale Bindungen – und wer einmal als Figur etabliert ist, als jemand, der leidet, kämpft, zweifelt oder sich stellt, der erhält oft mehr Anrufe als jemand, der unauffällig bleibt.

In dieser Logik ist das Voting kein Tribunal, sondern ein Verstärker für Narrative, und wenn ein Kandidat die Rolle des Kontroversen einnimmt, dann ist das nicht zwingend ein Nachteil, sondern oft ein Motor für Aufmerksamkeit, Diskussion und damit für Anrufe – nicht weil eine „höhere Macht“ eingreift, sondern weil das System so konstruiert ist, dass Reibung Energie erzeugt.

Der sogenannte „Reality-Gott“ ist keine mystische Instanz, sondern eine Kombination aus Dramaturgie, Publikumspsychologie und Marktlogik, die dafür sorgt, dass Figuren mit Konfliktpotenzial länger im Spiel bleiben als farblose Statisten, und wer glaubt, hier gehe es primär um moralische Bewertung, der unterschätzt die schlichte Macht des Erzählens.

RTL als Spiegel: Nicht Richter, sondern Händler

Am Ende steht daher nicht die Frage, ob RTL richtig oder falsch gehandelt hat, sondern ob wir bereit sind anzuerkennen, dass ein Privatsender kein Gericht, kein Ethikrat und kein Wahrheitsministerium ist, sondern ein Unternehmen, das Aufmerksamkeit in Werbeerlöse verwandelt, und wenn eine Biografie – selbst eine umstrittene – Aufmerksamkeit verspricht, dann ist sie im Logbuch eines Medienkonzerns zunächst ein wirtschaftlicher Faktor, kein moralischer Sonderfall.

Das bedeutet nicht, dass alles erlaubt ist, nicht dass Kritik unangebracht wäre, nicht dass Empörung sinnlos wäre; es bedeutet lediglich, dass wir aufhören sollten, von einem Format, das seit Jahren auf kalkulierter Provokation, emotionaler Verdichtung und spektakulärer Selbstentblößung basiert, plötzlich moralische Reinheit zu erwarten, sobald es eine besonders aufgeladene Geschichte integriert.

Der Skandal wurde nicht erfunden, nicht geleugnet, nicht neu geschrieben – er wurde in eine Dramaturgie eingebettet, die ihn weichzeichnete, emotionalisierte und in den Rahmen eines Unterhaltungsprodukts stellte, das weniger an juristischen Details als an erzählerischer Spannung interessiert ist.

Und hier liegt die unbequeme Wahrheit, die schmerzhafter ist als jede Dschungelprüfung: Nicht RTL allein macht solche Geschichten groß, sondern wir alle, indem wir klicken, kommentieren, empören, einschalten und abstimmen, indem wir Moral in Echtzeit diskutieren und gleichzeitig das Format konsumieren, das genau von dieser Diskussion lebt.

Die Moral der Geschichte – oder: Das Ende der Empörungsromantik

Was bleibt also von diesem Dschungel-Krönchen, von dieser Staffel, von dieser erneuten medialen Verdichtung einer alten Debatte?

Vielleicht die Erkenntnis, dass Öffentlichkeit kein statisches Gedächtnis ist, sondern ein atmendes System, das Themen verschiebt, neu bewertet, relativiert und in neue Kontexte stellt; vielleicht die Einsicht, dass juristische Verfahren und mediale Narrative zwei unterschiedliche Logiken verfolgen; vielleicht auch die nüchterne Beobachtung, dass Empörung eine kurze Halbwertszeit hat, wenn sie nicht ständig neu befeuert wird.

Der „Davidsternskandal“ war ein reales Ereignis mit realen Konsequenzen, dokumentiert, verhandelt, juristisch beendet – doch seine mediale Wiederkehr im Dschungel war weniger eine Neuauflage als eine Umcodierung, ein Wechsel vom Nachrichtenmodus in den Unterhaltungsmodus, vom Beweisstück zum Erzählfragment.

Und wenn am Ende Gil Ofarim die Krone trug, dann war das kein historisches Urteil und kein moralischer Persilschein, sondern schlicht das Ergebnis eines Formats, das seit Jahren nach denselben Regeln funktioniert: Aufmerksamkeit schlägt Abstinenz, Emotion schlägt Analyse, Story schlägt Aktenlage.

Wer darin den Untergang des Abendlandes sieht, unterschätzt die Resilienz der Gesellschaft; wer darin völlige Normalisierung erkennt, unterschätzt die Komplexität individueller Wahrnehmung; wer aber glaubt, das Fernsehen sei ein Ort der endgültigen moralischen Klärung, der sollte vielleicht einen Moment länger ins Lagerfeuer schauen und erkennen, dass die Flammen nicht erleuchten, sondern faszinieren.

Und vielleicht – nur vielleicht – ist die eigentliche Pointe nicht, dass ein umstrittener Prominenter Dschungelkönig wurde, sondern dass wir immer noch überrascht sind, wenn Unterhaltung genau das tut, wofür sie gebaut wurde: Emotion produzieren, Debatte anheizen und am Ende Quote generieren.

Der wahre Sieger war nicht der Kandidat.

Der wahre Sieger war das System.

Und das System heißt Aufmerksamkeit.

Die Moralindustrie: Wie Empörung zur Ware wird

Man muss, wenn man das alles wirklich verstehen will, einen Schritt zurücktreten, den Rauch der Lagerfeuer aus den Augen wischen und sich die größere Maschine ansehen, die hinter all dem läuft wie ein geräuschloser Generator, der ununterbrochen Energie aus Emotionen zieht – denn der eigentliche Rohstoff des 21. Jahrhunderts ist nicht Öl, nicht Daten, nicht einmal Geld, sondern moralische Erregung, die in Echtzeit produziert, verbreitet, verstärkt und monetarisiert wird.

Der Fall Ofarim war – unabhängig von jeder juristischen Bewertung – ein Paradebeispiel dafür, wie schnell moralische Narrative entstehen können, wenn ein Ereignis mit historischer Sensibilität, persönlicher Betroffenheit und medialer Sofortverbreitung kollidiert, denn ein einzelnes Video genügte, um politische Reaktionen auszulösen, Solidaritätsbekundungen zu generieren, Empörung zu kanalisieren und eine öffentliche Debatte zu entfachen, die sich in Stunden entwickelte, wofür man früher Wochen gebraucht hätte.

Und genau diese Dynamik – diese blitzschnelle Verdichtung von Gefühl zu Gewissheit – ist es, die das moderne Medienökosystem antreibt, weil sie keine langen Prüfverfahren, keine differenzierten Zwischentöne und keine abwägenden Kommissionen braucht, sondern lediglich ein Narrativ, das emotional stark genug ist, um geteilt zu werden.

Als sich später herausstellte, dass die ursprüngliche Darstellung nicht Bestand hatte, war die moralische Energie bereits investiert, die Empörung bereits verteilt, die Solidarität bereits öffentlich markiert – und genau in diesem Spannungsfeld entsteht eine neue Form gesellschaftlicher Reibung, in der nicht nur die Fakten zählen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der man sie glaubt.

Was im Gerichtssaal geklärt wird, wird im Internet nicht rückabgewickelt; was juristisch beendet ist, bleibt moralisch im Umlauf; was emotional einmal aufgeladen wurde, entlädt sich nicht automatisch, nur weil eine Akte geschlossen wurde.

Und genau hier liegt die perfide Eleganz des Reality-TV: Es bietet eine Bühne, auf der moralisch aufgeladene Biografien in neue Kontexte übersetzt werden können, nicht um sie juristisch zu prüfen, sondern um sie emotional umzudeuten, zu relativieren, neu zu rahmen – ein Prozess, der weder rechtswidrig noch illegal ist, sondern schlicht medienlogisch.

Die Öffentlichkeit als Mitspieler: Warum wir nicht unschuldig sind

Es ist bequem, mit dem Finger auf RTL zu zeigen, den Sender als Zyniker, Strippenzieher oder Quotenkapitalisten zu karikieren, weil es moralisch befriedigend ist, eine zentrale Figur für das eigene Unbehagen verantwortlich zu machen, doch diese Verkürzung unterschätzt eine viel unangenehmere Wahrheit: Ohne Publikum keine Quote, ohne Quote kein Format, ohne Format kein Dschungel.

Jeder Tweet, der sich empört.

Jeder Artikel, der fragt „Darf er das?“

Jeder Klick, der aus Neugier entsteht.

Jeder Anruf für 50 Cent.

All das ist Teil desselben Systems, das wir gleichzeitig kritisieren.

Wir leben in einer Zeit, in der moralische Positionierung oft performativer ist als praktische Konsequenz, in der man mit einem Kommentar Haltung zeigt und mit der Fernbedienung Unterhaltung konsumiert, in der Empörung und Einschalten keine Gegensätze mehr sind, sondern sich gegenseitig verstärken, weil der Protest selbst Aufmerksamkeit erzeugt, die wiederum wirtschaftlich verwertbar ist.

Der Zuschauer im Jahr 2026 ist kein passives Opfer eines Medienapparates, sondern ein aktiver Mitspieler in einem Spiel, dessen Regeln längst bekannt sind: Man weiß, dass geschnitten wird. Man weiß, dass dramatisiert wird. Man weiß, dass Kandidaten Rollen einnehmen. Und trotzdem – oder gerade deshalb – schaut man zu.

Denn das Reality-TV erfüllt eine psychologische Funktion, die man nicht unterschätzen darf: Es erlaubt uns, moralische Konflikte in sicherer Distanz zu beobachten, sie zu diskutieren, zu bewerten, zu verwerfen oder zu vergeben, ohne selbst Teil eines realen Konfliktes zu sein, und in dieser Distanz liegt eine seltsame Form von Katharsis, die nicht reinigt, sondern beruhigt.

Wir sehen jemanden, der fällt.

Wir sehen jemanden, der leidet.

Wir sehen jemanden, der reflektiert.

Und wir erleben symbolisch eine Läuterung, die uns selbst nicht betrifft.

Das ist kein Zufall, das ist Dramaturgie!

Skandal als Karrierekapital: Die Dialektik des Fallens

Ein besonders unbequemer Gedanke in diesem Zusammenhang ist der, dass Skandale in der modernen Medienwelt nicht nur zerstören, sondern transformieren können, dass sie nicht nur Karrieren beenden, sondern manchmal auch neu definieren, dass sie nicht ausschließlich vernichten, sondern umcodieren.

Das bedeutet nicht, dass Skandale erstrebenswert wären.

Es bedeutet nicht, dass Fehlverhalten irrelevant wäre.

Es bedeutet nur, dass Öffentlichkeit eine zweite Ökonomie kennt – die Ökonomie der Aufmerksamkeit.

In dieser Ökonomie zählt nicht nur, ob man positiv oder negativ wahrgenommen wird, sondern ob man wahrgenommen wird – und wenn eine Person bereits über Jahre hinweg im Zentrum einer Debatte stand, dann trägt sie eine narrative Aufladung mit sich, die für Formate wie das Dschungelcamp dramaturgisch wertvoll ist, weil sie Spannung garantiert.

Der Zuschauer weiß, dass da „etwas war“.

Der Kandidat weiß, dass alle wissen, dass „etwas war“.

Die Produktion weiß, dass dieses „Etwas“ Teil der Geschichte ist.

Und aus diesem Dreieck entsteht eine Dynamik, die weit über das individuelle Ereignis hinausgeht.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob Ofarim ins Camp hätte gehen dürfen – juristisch durfte er, moralisch dürfen Menschen Fehler machen und öffentlich weiter existieren –, sondern warum wir immer wieder überrascht sind, wenn Skandale nicht das endgültige Ende bedeuten, sondern eine Phase in einem fortlaufenden Medienleben darstellen.

Die eigentliche Pointe: Die Halbwertszeit der Empörung

Vielleicht ist das Erschreckendste an der ganzen Geschichte nicht, dass ein umstrittener Kandidat gewann, sondern wie schnell sich die Tonlage verschob, wie aus moralischer Anklage wieder ironische Unterhaltung wurde, wie aus „Das geht gar nicht!“ ein „Mal sehen, wie er sich schlägt“ wurde.

Empörung ist intensiv, aber kurzlebig.

Unterhaltung ist leichter, aber langlebiger.

Und wenn beides aufeinandertreffen, gewinnt oft das Leichtere.

Das bedeutet nicht, dass Gesellschaften vergessen.

Es bedeutet nur, dass sie gewichten.

Und das Fernsehen ist ein Meister im Gewichten.

Es setzt Themen in Szene, es verschiebt Proportionen, es komprimiert Biografien in sendefähige Einheiten, und wenn am Ende ein Kandidat mit Krone im Finale steht, dann ist das nicht das Urteil der Geschichte, sondern das Ergebnis eines Formats, das genau darauf ausgelegt ist, Kontroversen in Geschichten zu verwandeln.

Und nun? – Die unbequeme Frage an uns selbst

Vielleicht sollten wir uns weniger fragen, warum RTL das getan hat, und mehr fragen, warum wir es gesehen haben.

Vielleicht sollten wir weniger über „Skandal“ sprechen und mehr über unsere eigene Lust am Drama.

Vielleicht sollten wir akzeptieren, dass Moral im Medienzeitalter nicht nur ein Wert ist, sondern auch ein Markt.

Und vielleicht sollten wir anerkennen, dass der Dschungel nicht deshalb funktioniert, weil er Wahrheit ersetzt, sondern weil er Emotion kanalisiert.

Denn am Ende ist das Camp kein Gericht, kein Geschichtsbuch und kein Bußritual.

Es ist Unterhaltung.

Und Unterhaltung war noch nie der Ort endgültiger Gerechtigkeit.

In eigener Sache: „Der Stern und das Ego“

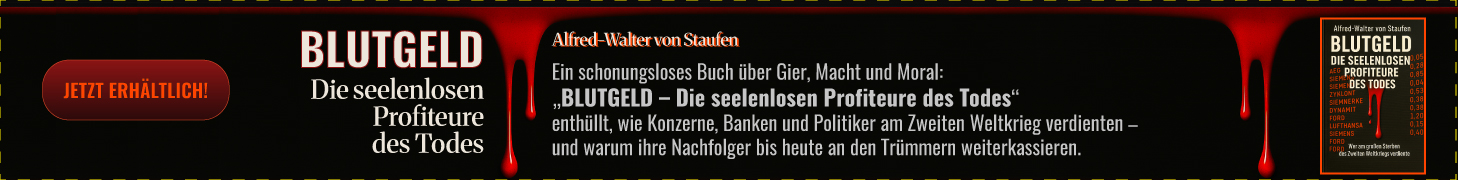

Ich persönlich beobachte und begleite den „Fall“ Gil Ofarim seit seinem ersten öffentlichen Aufflammen 2021 – nicht aus Voyeurismus, sondern aus einem Unbehagen heraus, das mich früh beschlich. Zu vieles passte zu gut, zu schnell, zu widerspruchslos. Ich habe in diesen Jahren mehrere Artikel zu diesem Thema geschrieben, analytisch, vorsichtig, abwägend – Texte, die weder verharmlosten noch vorverurteilten. Kein einziges Medium wollte sie veröffentlichen. Zu heikel, zu unklar, zu unbequem. Vor vier Jahren begann ich zudem, ein Buch über diesen Komplex zu schreiben, damals noch unter dem Arbeitstitel „Der Davidstern-Skandal“. Auch dafür fand sich kein Verlag. Nicht, weil das Manuskript schlecht gewesen wäre, sondern weil es das Falsche tat: Es stellte Fragen, wo Gewissheiten verlangt wurden. Es verweigerte Haltungsslogans zugunsten von Strukturkritik. In den vergangenen Tagen jedoch ist etwas gelungen, was lange unmöglich schien: Wir haben dieses Buch „Der Stern und das Ego“ rechtssicher vollendet, juristisch geprüft, sprachlich geschärft und schließlich auch verlegt. Nicht als Abrechnung, nicht als Freispruch, sondern als Dokument eines gesellschaftlichen Moments, in dem Moral, Medien und Macht eine gefährlich enge Allianz eingingen. Dass es dafür vier Jahre, zahllose Ablehnungen und einen langen Atem brauchte, sagt weniger über das Buch („Der Stern und das Ego“) als über das System, in dem es nun erscheint.

Abschluss & Moral

Die eigentliche Pointe dieses Dschungelmärchens liegt nicht in einer Krone, nicht in einer Gage, nicht in einer Quote – sie liegt in unserer Fähigkeit, Skandale erst zu überhöhen und sie später ebenso konsequent in Unterhaltung zu überführen, als hätte sich zwischen Empörung und Einschalten ein moralisches Kurzzeitgedächtnis eingeschlichen, das nur so lange funktioniert, wie der Hashtag trendet.

Der sogenannte Davidsternskandal war ein reales Ereignis mit realen Konsequenzen, juristisch behandelt, öffentlich diskutiert, emotional aufgeladen – und dennoch hat er sich, Jahre später, in ein Format einfügen lassen, das weniger an Akten interessiert ist als an Dramaturgie, weniger an Differenzierung als an Emotionalisierung, weniger an Wahrheit als an Wirkung.

Das ist keine Anklage gegen eine einzelne Person. Es ist vielmehr eine Diagnose unserer Medienkultur.

Wir leben in einer Republik der schnellen Urteile und der noch schnelleren Vergessenheit.

Wir fordern Konsequenz – solange sie andere betrifft.

Wir verlangen Haltung – solange sie unterhaltsam bleibt.

Wir rufen „Nie wieder!“ – und schalten zur nächsten Folge.

RTL hat nichts Ungewöhnliches getan.

Der Sender hat Aufmerksamkeit in Sendezeit übersetzt.

Das System funktioniert exakt so, wie es konstruiert wurde.

Die radikale Moral lautet daher nicht: „Wie konnte er gewinnen?“, sondern: „Warum überrascht es uns noch?“

Der Dschungel war kein Freispruch, aber er war ein Spiegel. Und wer sich über das Bild empört, sollte prüfen, wer hineinschaut.

Sehr geehrter Leser,

dieser Text will nicht richten, er will erinnern. Nicht an einen Prozess – sondern an ein Prinzip: Dass Öffentlichkeit Verantwortung trägt, nicht nur der Sender und nicht nur die Kandidaten. Nein, auch wir.

Wir entscheiden, was Aufmerksamkeit bekommt!

Wir entscheiden, was wir weiterverbreiten!

Wir entscheiden, wann Empörung endet!

Vielleicht ist das Dschungelcamp banal. Ja vielleicht ist es nur Fernsehen. Aber jede Bühne sagt etwas über das Publikum aus, das davor sitzt.

Wenn wir also über Moral sprechen, sollten wir nicht nur auf das Lagerfeuer zeigen – sondern auch auf das Licht unserer eigenen Bildschirme, denn dort beginnt jede Quote.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildungen:

- Alfred-Walter von Staufen (Mit KI generiert)

Quellenverzeichnis:

- Chronologie des sogenannten „Davidsternskandals“

- Gericht & Verfahren

- Landgericht Leipzig

- Berichterstattung zum Strafverfahren gegen Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung; Einlassung im Prozess; Einstellung gegen Geldauflage.

- Staatsanwaltschaft Leipzig

- Pressemitteilungen zum Ermittlungsstand, zur Anklageerhebung und Verfahrensbeendigung.

- Überregionale Berichterstattung zur Chronologie

- Der Spiegel

- Chronologische Darstellung des Falls; Analyse zur medialen Dynamik; Prozessberichte.

- Süddeutsche Zeitung

- Gerichtsbegleitung; Einordnung zur gesellschaftlichen Dimension; Kommentar zur Wirkung auf Antisemitismusdebatten.

- Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Berichte zur Prozessentwicklung; medienethische Kommentare.

- Die Zeit

- Analyse zur Rolle sozialer Medien; Reflexion über vorschnelle moralische Urteile.

- The Guardian

- Internationale Perspektive auf den Fall und seine gesellschaftliche Wirkung in Deutschland.

- Institutionelle Stellungnahmen

- Zentralrat der Juden in Deutschland – Öffentliche Einordnung des Falls im Kontext von Antisemitismusdebatten.

- Enzyklopädische Zusammenfassung

- Wikipedia – Artikel „Fall Gil Ofarim“ – Chronologie, Prozessverlauf, Rezeption (Stand der jeweils aktuellen Version prüfen).

- Dschungelcamp – Format & Struktur

- Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Formatbeschreibung; Abstimmungsmechanismen; Prüfungsstruktur; Moderationskonzept.

- RTL – Pressemitteilungen zur Staffel 2026; Quotenberichte; Produktionsangaben.

- AGF Videoforschung – Einschaltquoten und Marktanteile (jährliche Auswertungen).

III. Medienethische & gesellschaftliche Einordnung

- Reality-TV & Skandalökonomie

- Institut für Medien- und Kommunikationspolitik – Studien zu Skandalisierung und Aufmerksamkeitssystemen.

- Hans-Bredow-Institut – Forschung zu Medienwirkung, Öffentlichkeit und digitaler Empörungskultur.

- Bundeszentrale für politische Bildung – Dossiers zu Medienethik, Öffentlichkeit und digitalen Debatten.

- Sekundärliteratur zur Empörungskultur & Aufmerksamkeitsökonomie

- Empörungsdemokratie (Literatur zur politischen Empörungsdynamik)

- Skandal! Die Macht öffentlicher Empörung – Soziologische Analyse von Skandalisierung.

- Aufmerksamkeitsökonomie – Grundlagentexte zur Vermarktung von Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter.

Hinweis zur Quellenlage

Der Essay trennt klar zwischen:

- dokumentierter Chronologie (Gericht, Einlassung, Einstellung gegen Geldauflage)

- medialer Darstellung und Kommentierung

- satirischer Bewertung des Formats Dschungelcamp

- systemischer Analyse der Medienlogik

Keine Aussagen basieren auf unbelegten Spekulationen oder nicht dokumentierten Vorwürfen.