Anmerkung: Diesen Artikel schrieb ich am 01.01.2026. Veröffentlicht wird er erst jetzt – aus Respekt vor den Opfern des Berliner Stromausfalls nach einem uns geschilderten terroristischen Akt der sogenannten „Vulkangruppen“. Das zeitliche Zögern war bewusst, pietätvoll und der Würde der Betroffenen verpflichtet. Die Veröffentlichung sollte Trauer achten und Instrumentalisierung konsequent vermeiden.

30 Stunden offline – nix geht mehr

Es war kein Stromausfall. Keine Apokalypse. Kein Meteorit.

Es war nur das Internet weg.

30 Stunden!

Am Jahreswechsel zu 2026!

Und plötzlich wurde aus einem selbständigen, denkenden, halbwegs lebensfähigen Menschen ein ratloses Möbelstück mit Puls. Ein Stuhl mit Meinung. Einfach nur ein Körper mit Zugangsdaten – aber ohne Zugang!

Früher nannte man so etwas „offline“.

Heute nennt man es Systemversagen auf Zellebene. Denn das Problem war nicht Langeweile. Nein, das Problem war: Nichts funktionierte mehr.

Nicht das Smart Home.

Nicht die Unterhaltung.

Nicht die Information.

Nicht einmal der eigene Körper – zumindest nicht digital überwacht, dokumentiert und cloudgesichert.

Der moderne Mensch ist kein freies Wesen mehr. Er ist ein Peripheriegerät.

Wir haben uns eingeredet, besser gesagt: uns wurde eingeredet, Technik mache uns unabhängiger. In Wahrheit hat sie uns nur effizienter abhängig gemacht.

Früher brauchte man einen Herd, heute braucht man ein Update.

Früher brauchte man ein Rezept, heute braucht man WLAN.

Früher brauchte man einen Arzt, heute braucht man eine App – und einen Server in Irland.

30 Stunden ohne Internet reichten aus, um zu erkennen: Das ist kein Komfortproblem. Das ist ein zivilisatorisches Risiko.

Und das Erschreckendste daran: Es fühlte sich völlig normal an, dass nichts mehr ging. Weil wir uns längst daran gewöhnt haben, nicht mehr ohne Technik zu können.

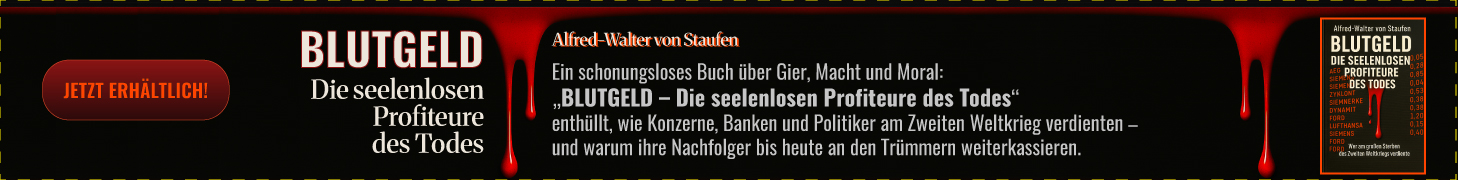

Unsere Technik-Abhängigkeit von Alfred-Walter von Staufen

Der Mensch als Zubehörteil (Körper, Chip, App, Angst)

Beginnen wir nicht mit Politik, nicht mit Geopolitik und nicht mit „der Weltlage“. Beginnen wir mit dem Arm. Genauer: mit einem Stück Kunststoff am Arm, das in Werbebroschüren so klingt, als hätte die Menschheit endlich den Stein der Weisen gefunden: ein Sensor, ein Chip, ein „Wearable“. Klingt nach Superkraft. Fühlt sich aber an wie: Bitte verbinden Sie Ihr Leben mit dem Internet, sonst ist es nur noch analoges Gerücht.

Der Diabetes-Sensor misst brav weiter. Er ist ja nicht beleidigt, nur weil die Leitung tot ist. Er macht seine Arbeit wie ein preußischer Beamter: gewissenhaft, schweigend, ohne Humor. Nur: Er spricht nicht mehr mit mir. Nicht, weil er nicht will – sondern weil sein Dolmetscher fehlt. Der Dolmetscher heißt Smartphone. Und das Smartphone wiederum braucht: Internet. Weil die App meint, Daten seien erst dann echte Daten, wenn sie einmal durch eine Wolke gelaufen sind. Durch eine Cloud. Als müsse jede Glukosekurve erst von einem Server gesegnet werden, bevor sie als Realität anerkannt wird.

30 Stunden ohne Internet – und ich merke: Ich bin nicht „offline“, ich bin „unbestätigt“. Der Körper existiert, aber das System erkennt ihn nicht mehr. Wie ein Mensch ohne Ausweis: Er atmet, aber er gilt nicht. Und das ist der Punkt, an dem Fortschritt seine Maske verliert und plötzlich aussieht wie Abhängigkeit mit Designpreis.

Früher war Diabetes eine medizinische Herausforderung. Heute ist sie zusätzlich eine IT-Abhängigkeit. Ich bin Patient, aber auch Nutzer. Ich muss nicht nur meinen Zucker im Blick behalten, sondern auch Akkustand, Bluetooth, App-Login, Serverstatus. Die Krankheit ist nicht leichter geworden – sie hat nur ein technisches Management bekommen, das sich sofort in Luft auflöst, wenn das Netz hustet.

Das Bittere daran: Diese Abhängigkeit wird verkauft als „Sicherheit“. Ein Wort, das im 21. Jahrhundert wie ein Allzweck-Knoblauch gegen jede Kritik eingesetzt wird. Wer Sicherheit sagt, darf alles. Wer Sicherheit sagt, darf auch den Menschen zum Endgerät machen. Und wenn dann die Verbindung weg ist, ist nicht die Technik schuld, sondern du: „Hätten Sie mal vorher synchronisiert.“

Unterhaltung, die dir nicht gehört (Magenta TV & Co.)

Magenta TV lief nicht. Und nein, das ist kein Luxusproblem. Das ist ein Kulturproblem, ein Besitzproblem, ein Freiheitsproblem – verpackt als Fernsehproblem. Denn was da ausfiel, war nicht nur Unterhaltung. Es fiel ein Prinzip aus: Du besitzt nichts mehr. Du hast nur Zugriff. Zugriff ist das neue Eigentum. Und Eigentum, das auf „Zugriff“ basiert, ist Eigentum auf Widerruf.

Der Fernseher stand da wie ein großer, schwarzer Spiegel und zeigte mir mein Gesicht: leicht gereizt, leicht entsetzt, vor allem aber: abhängig. Früher konnte ein Fernseher ohne Außenwelt funktionieren. Heute ist er eine App-Sammlung auf einem Panel. Ein Monitor mit Vertrag. Und wenn der Vertrag gerade keine Leitung hat, dann ist der Bildschirm nicht kaputt – er ist nur „nicht autorisiert“.

Es ist faszinierend, wie still eine Wohnung wird, wenn Streaming wegfällt. Plötzlich hört man wieder Dinge: den Kühlschrank, die Heizung, die eigene Ungeduld. Und man merkt: Unsere ständige Beschallung ist nicht nur Unterhaltung. Sie ist Betäubung. Wir nennen es Freizeit, aber es ist häufig Flucht. Flucht vor der Frage, was wir tun würden, wenn wir nicht permanent bespielt würden.

30 Stunden ohne Magenta TV waren wie ein kalter Entzug – und zwar nicht vom Inhalt, sondern von der Gewohnheit, dass immer irgendetwas da ist, das mich nicht zwingt, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Das ist der eigentliche Skandal: Nicht, dass die Serie nicht läuft. Sondern dass wir inzwischen so organisiert sind, dass die Serie die Standard-Einstellung ist, und Stille eine Störung.

Der smarte Haushalt: Dumm wie Brot ohne Cloud (Saugroboter, Heizung, Licht)

Der Saugroboter war beleidigt. Oder tot. Oder beides. Er stand in der Ecke wie ein moderner Haustierersatz, nur ohne Liebe und ohne Fell. Ein Kreis, der ansonsten selbstbewusst durch die Wohnung fährt, als gehöre ihm das Eigentum. Nun fuhr er nicht. Er tat nichts. Er wartete. Auf ein Signal. Auf einen Server. Auf Erlaubnis.

Das ist die Pointe des Smart Homes: Es ist nicht smart. Es ist vernetzt. Und Vernetzung ist keine Intelligenz, sondern Abhängigkeit im Rudel. Wenn der Router ausfällt, fallen plötzlich die Dinge aus, die früher als „Dinge“ bekannt waren: Staubsauger, Lampen, Thermostate. Einmal kurz offline, und die Wohnung wird wieder zur Steinzeit – nur mit mehr Plastikteilen.

Der Witz ist: Der Besen funktioniert. Der Staubsauger mit Kabel funktioniert. Das Licht am Schalter funktioniert. Aber wir haben uns angewöhnt, Dinge zu kaufen, die erst funktionieren, wenn sie sich irgendwo anmelden. Als müsste ein Thermostat erst beweisen, dass es existiert, bevor es Wärme verteilen darf. Und wenn die Cloud nicht antwortet, frierst du eben. Digitaler Fortschritt: früher war die Heizung defekt, heute ist die Heizung „nicht erreichbar“.

Smarte Geräte sind oft nur: Geräte, die ihre simpelste Funktion an eine Infrastruktur auslagern, die du nicht kontrollierst. Und dann nennt man das Fortschritt, weil man jetzt die Temperatur im Schlafzimmer auch vom Parkplatz aus ändern kann – was offenbar eine Grundfreiheit sein soll, für die man gerne die Fähigkeit opfert, die Temperatur im Schlafzimmer überhaupt noch ändern zu können.

Nachrichten: Der Weltuntergang findet dennoch statt, aber ohne Push

„Mal eben Nachrichten.“ Dieser Satz ist das Mantra einer Generation, die glaubt, Information sei etwas, das man sich kurz abholt wie Kaugummi. Ohne Internet gibt es keine Pushs. Keine Eilmeldungen. Keine Live-Ticker. Keine „Breaking News“, die im Zweifel nur ein neuer Satz über dieselbe alte Panik sind.

Und plötzlich ist da diese bizarre Situation: Die Welt könnte brennen – und du würdest es erst merken, wenn es nach Rauch riecht. Das ist die neue Realität: Wir wissen nicht mehr, was wir wissen, wenn das Netz weg ist. Wir haben Wissen nicht gespeichert, sondern abonniert. Wir haben keine Bibliothek im Kopf, sondern eine Flatrate im Handy.

Natürlich könnte man Zeitung lesen. Wenn man eine hat. Natürlich könnte man Radio hören. Wenn man eins besitzt und nicht nur einen Lautsprecher, der ohne Internet plötzlich so nützlich ist wie ein Stein. Der Punkt ist: Wir haben uns nicht nur digitalisiert. Wir haben Alternativen abgebaut. Wir haben Redundanz als „unmodern“ verachtet. Und jetzt merken wir, dass Redundanz eigentlich Resilienz heißt.

Das Netz ist unser Nervensystem geworden. Und wie bei jedem Nervensystem ist es unerquicklich, wenn es aussetzt. Man fühlt sich nicht nur uninformiert. Man fühlt sich entkoppelt. Als wäre man nicht mehr Teil der Welt. Was natürlich Quatsch ist. Man ist Teil der Welt – man hat nur den Live-Stream verloren. Aber der psychologische Effekt ist real: Ohne Feed, ohne Timeline, ohne das tägliche Erregungsritual wirken wir plötzlich wie Menschen, die in einem Raum stehen und nicht wissen, wohin mit den Händen.

Kaufen als Beruhigungsritual (Online bestellen & Lieferkultur)

Online bestellen ging nicht. Und damit ging nicht nur ein Prozess nicht. Es ging eine Beruhigungsmaschine nicht. Denn Online-Shopping ist längst nicht mehr nur Einkauf. Es ist ein Nervenkitzel, eine Belohnung, ein kleines Stück Kontrolle: Klick, Bestätigung, Paket unterwegs, Dopamin.

Ohne Internet musst du wieder überlegen: Brauche ich das wirklich? Kann ich warten? Gibt es das auch hier? Könnte ich… sprechen? Mit einem Menschen? In einem Laden?

Das ist der Moment, in dem man merkt, wie sehr „Komfort“ zur Droge geworden ist. Und wie sehr „jetzt sofort“ unsere Erwartungshaltung bestimmt. Nicht nur bei Produkten, sondern bei allem: Antwortzeiten, Service, Informationen, Unterhaltung. Das Netz hat uns nicht nur schneller gemacht. Es hat uns ungeduldiger gemacht. Und Ungeduld ist die Schwester der Abhängigkeit.

Denn wer nicht warten kann, kann auch nicht frei sein. Freiheit braucht Zeit. Und wir haben Zeit gegen Bequemlichkeit eingetauscht. 30 Stunden offline sind dann nicht einfach 30 Stunden ohne Amazon – es sind 30 Stunden ohne das Gefühl, dass man jeden Wunsch sofort in eine Lieferung verwandeln kann. Ein Wunsch, der nicht sofort erfüllt wird, wird plötzlich wieder: ein Wunsch. Und nicht: ein Anspruch.

Kochen ohne Google: Willkommen im archaischen Zeitalter

Rezepte im Internet gingen nicht. Und das war überraschend entlarvend. Nicht, weil Kochen ohne Rezept unmöglich wäre. Sondern weil wir uns angewöhnt haben, selbst das Einfachste nachzuschlagen: „Wie lange Nudeln?“, „Welche Temperatur Hähnchen?“, „Was passt zu Zucchini?“

Wir haben nicht nur Wissen ausgelagert. Wir haben Entscheidung ausgelagert. Wir haben Intuition ersetzt durch Anleitung. Und wenn die Anleitung weg ist, stehen wir da wie Schüler ohne Spickzettel. Mit Zutaten, aber ohne Mut.

Kochen ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt: Das Netz macht uns nicht zwingend klüger. Es macht uns sicherer – und Sicherheit ist oft nur ein anderes Wort für Angst vor Fehlern. Wir googeln nicht, weil wir nichts können. Wir googeln, weil wir nichts riskieren wollen. Und so wird aus einer kleinen Unsicherheit ein Standardprozess: erst prüfen, dann handeln. Erst suchen, dann leben.

30 Stunden offline bedeuteten: entweder improvisieren – oder verzichten. Und Improvisation ist offenbar eine aussterbende Kulturtechnik. Dabei ist sie die Grundlage von Freiheit. Wer improvisieren kann, ist schwerer zu kontrollieren. Und wer schwerer zu kontrollieren ist, ist im digitalen Zeitalter ein Problem. Also trainieren wir uns ab, was uns unabhängig machen könnte. Praktisch, oder?

Der große Stillstand: Weitere Beispiele, die weh tun

In 30 Stunden offline entdeckt man, wie viele unscheinbare Handgriffe inzwischen Internet voraussetzen. Nicht nur die „Smart“-Dinge, sondern der ganze Kleinkram, der sich heimlich in den Alltag geschoben hat:

- Navigation: Ohne Maps wird aus „ich fahr da hin“ wieder „ich weiß, wo ich bin“. Eine Zumutung.

- Parken: Viele Parkautomaten sind inzwischen Apps. Ohne Netz: Bußgeldroulette.

- Banking: Wenn die App nicht geht, ist Geld plötzlich ein theoretisches Konzept.

- Tickets: Konzert, Bahn, Museum – alles QR. Ohne Netz: viel Spaß beim Erklären, dass du wirklich du bist.

- Zwei-Faktor-Login: Der Code kommt… übers Internet. Ironischerweise schützt dich Sicherheit vor deiner eigenen Handlungsfähigkeit.

- Kundenservice: Chatbots brauchen Netz, Hotline-Warteschleifen brauchen Nerven.

- Kontakte: Telefonnummern kennt kaum noch jemand. Ohne Cloud: Freunde sind Fiktion.

- Fotos/Notizen: Alles synchronisiert. Offline: Erinnerungen auf Sparflamme.

- Musik: Streaming tot. Und man merkt: Man besitzt nicht mal mehr seine Lieblingslieder.

Das ist keine Technikfeindlichkeit. Das ist eine Bestandsaufnahme: Wir haben eine Infrastruktur gebaut, die im Alltag so selbstverständlich ist, dass wir sie nicht mehr als Infrastruktur sehen. Wir sehen sie als Naturgesetz. Und wenn ein Naturgesetz kurz aussetzt, nennt man das nicht „Störung“, sondern „Krise“.

Die eigentliche Pointe: Fortschritt ohne Redundanz ist Rückschritt

Der Kern dieser 30 Stunden ist nicht, dass ich mich geärgert habe. Der Kern ist: Es war logisch. Es war erwartbar. Es war eingebaut. Denn wir haben ein System gebaut, das Effizienz über Stabilität stellt. Zentralisierung über Ausweichmöglichkeiten. Cloud über Lokal.

Früher galt: Ein Gerät kann für sich funktionieren. Heute gilt: Ein Gerät ist Teil eines Ökosystems, dessen Regeln du nicht kennst. Du kaufst nicht mehr einen Saugroboter, du abonnierst ein Verhältnis. Du kaufst nicht mehr ein TV-Gerät, du akzeptierst Bedingungen. Du benutzt nicht mehr ein Medizinprodukt, du nimmst an einer Plattform teil.

Und Plattformen sind nicht neutral. Plattformen sind Macht. Sie entscheiden, was läuft, wann es läuft, wie es läuft, und ob es läuft. Der Ausfall hat mir nicht gezeigt, dass Technik schlecht ist. Er hat mir gezeigt, dass Technik politisch ist. Weil Abhängigkeit immer politisch ist.

30 Stunden offline sind eine kleine Probe. Ein kleines Fenster. Und es reicht, um zu sehen: Wir nennen es Komfort, aber es ist Konditionierung. Wir nennen es Fortschritt, aber es ist Verlagerung von Kontrolle. Wir nennen es smart, aber es ist oft nur: fernsteuerbar.

Und am Ende steht die bittere Frage: Wenn „nix geht mehr“, sobald das Internet weg ist – wer hat dann eigentlich die Macht? Ich? Oder die Leitung?

Identität auf Abruf (Login, QR, digitale Ausweise im Kleinen)

Das Internet weg – und plötzlich wird Identität zu etwas, das man nicht hat, sondern nachweisen muss. Und der Nachweis ist: Login. Der moderne Mensch ist ein Passwort mit Restkörper. Wenn du dich nicht einloggen kannst, bist du nicht du. Du bist ein potenzieller Betrüger, ein Schatten, ein Gast in deinem eigenen Leben.

Viele Dienste funktionieren nur noch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das klingt nach Sicherheit, ist aber in der Praxis oft: eine zusätzliche Sollbruchstelle. Der Code kommt per App oder SMS – beides hängt am Netz. Ohne Netz wird aus „Sicherheit“ ein digitaler Türsteher, der dich vor dir selbst schützt. Du stehst vor deiner Bank, vor deiner Versicherung, vor deinem Kundenkonto – und die Tür bleibt zu, weil der Türsteher gerade keinen Funkkontakt hat.

Selbst banale Dinge werden zur Identitätsprüfung: Pakete abholen, Tickets vorzeigen, Termine bestätigen. Alles hat QR. QR ist die neue Handschrift: Wer keinen QR hat, existiert nicht im System. Der Witz: QR ist nicht modern, QR ist nur praktisch für Systeme, die Menschen gerne als Datensätze behandeln. Ein QR ist eine Person im Taschenformat.

Und während man noch darüber lacht, merkt man: Es geht nicht um Bequemlichkeit. Es geht um die stille Umstellung der Normalität. Man gewöhnt sich daran, dass man ohne App nicht mehr „gültig“ ist. Dass ein Bildschirm entscheidet, ob du rein darfst, zahlen darfst, mitfahren darfst. Und wenn dann das Netz weg ist, ist nicht das System fragil, sondern du. Du bist der Fehler. Du bist das inkompatible Gerät.

Bürokratie & Arbeit: Der Staat als PDF, das nicht lädt

Ein weiteres Kapitel der Offline-Farce: Verwaltung. Sobald man versucht, irgendetwas „offiziell“ zu erledigen, merkt man, wie sehr der Alltag inzwischen auf digitale Schnittstellen gebaut ist. Termine beim Amt? Online. Formulare? Online. Nachweise hochladen? Online. Rückfragen? Per Mail.

Ohne Internet wird die Digitalisierung plötzlich sichtbar als das, was sie oft ist: eine Verlagerung von Arbeit auf Bürger und Kunden. Früher stand da ein Schalter. Heute steht da ein Portal. Früher bekam man einen Stempel. Heute bekommt man eine Fehlermeldung.

Und diese Fehlermeldung klingt immer freundlich: „Bitte versuchen Sie es später erneut.“ Als wäre das Leben ein Browser-Tab, den man kurz refreshen kann. Aber später heißt: du wartest. Und während du wartest, wird klar, wie gnadenlos abhängig auch die Arbeitswelt geworden ist: Homeoffice ohne Netz ist nicht Homeoffice, es ist Haus. Teams ohne Netz ist nicht Team, es ist Schweigen. Cloud-Dokumente ohne Netz sind nicht Dokumente, sondern Erinnerungen daran, dass du sie mal hattest.

Wer heute arbeitet, arbeitet häufig auf fremden Servern. Der eigene Laptop ist nur noch eine Fernbedienung. Und wenn die Verbindung weg ist, wird Arbeit zur Pantomime: Du sitzt da, tippst vielleicht sogar, aber nichts landet irgendwo. Es ist wie Schreiben auf Wasser. Man fühlt sich produktiv, aber das System erkennt nichts an. Produktivität ist nicht mehr Leistung, sondern Synchronisation.

Soziales Leben: Kontakte, die man nicht mehr kennt

Das Internet weg – und plötzlich steht man vor einer peinlichen Wahrheit: Man kennt die Nummern seiner wichtigsten Menschen nicht mehr. Weil man sie nicht kennen muss. Weil das Telefon sie kennt. Oder die Cloud. Oder irgendwer, der sie für dich verwaltet.

Wenn das Netz weg ist, ist Kommunikation nicht unmöglich, aber mühsamer. Und Mühe ist etwas, das wir inzwischen als persönlichen Angriff empfinden. Man könnte natürlich klingeln gehen. Man könnte vorbeifahren. Man könnte einen Brief schreiben – diese exotische Technik, bei der man Tinte auf Papier malt und hofft, dass der Postbote existiert. Aber genau diese Optionen zeigen: Wir sind nicht allein, weil es keine Alternativen gibt. Wir sind allein, weil Alternativen unbequem sind.

Und dann ist da noch die soziale Dimension der ständigen Erreichbarkeit: Ohne Internet gibt es keine Statusmeldungen, keine Reaktionen, keine kleinen digitalen Bestätigungen. Das kann befreiend sein – aber es kann auch entlarvend sein. Denn viele Beziehungen laufen inzwischen auf Wartung: ein Like hier, ein Emoji dort, ein kurzer Kommentar, damit der Kontakt nicht „aus dem Sichtfeld“ verschwindet. Ohne Netz verschwinden diese Wartungsrituale. Und man merkt: Was bleibt, sind die echten Beziehungen. Der Rest ist Stille – und die Frage, wer dich ohne Timeline noch wirklich vermisst.

Die stille Angst: Was, wenn es länger dauert?

30 Stunden sind lang genug, um genervt zu sein, aber kurz genug, um noch zu lachen. Das eigentlich Beunruhigende kommt, wenn man die Frage zulässt, die man normalerweise wegwischt wie eine unerwünschte Werbung: Was, wenn es nicht 30 Stunden sind? Was, wenn es Tage sind? Wochen? Was, wenn es nicht „mein Anschluss“ ist, sondern eine größere Störung?

Dann kippt das Ganze von Satire zu Strukturfrage. Dann geht es nicht mehr um Serien und Staubsauger, sondern um Versorgung, Kommunikation, Gesundheit, Zahlungsfähigkeit. Dann wird aus „nix geht mehr“ ein ernstes Problem – und man erkennt, wie dünn die Schicht der Normalität ist, wenn sie an einer Leitung hängt.

Und genau deshalb ist die Pointe so bissig: Wir nennen es Fortschritt, weil es glänzt. Aber Fortschritt, der nur funktioniert, solange alles perfekt läuft, ist kein Fortschritt. Er ist ein Schönwetter-System. Und Schönwetter-Systeme sind im Kern: fragil.

Vielleicht war dieser Ausfall ein kleines Geschenk. Eine unangenehme Erinnerung daran, dass Autonomie nicht „zurück zur Höhle“ bedeutet, sondern: Redundanz. Optionen. Fähigkeiten. Ein bisschen analoger Muskel, den man nicht völlig verkümmern lässt.

Denn wer alles auslagert, verliert nicht nur Komfort, wenn die Leitung weg ist. Er verliert sich selbst.

Abschluss & Moral

Am Ende dieser 30 Stunden bleibt keine philosophische Nebelkerze, kein technikfeindliches Geschrei, keine Verschwörung. Es bleibt eine einfache, fast peinliche Erkenntnis:

Das hochgelobte digitale Wunderland ist ein Kartenhaus. Und zwar eines, das nicht durch Sturm, Feuer oder Krieg zusammenbricht – sondern durch ein einzelnes Bauteil. Einen Router. Einen Server. Eine Leitung. Ein Update, das nicht kommt.

Die moderne Technik ist nicht robust. Sie ist effizient. Und Effizienz ist kein Synonym für Stabilität. Im Gegenteil: Je effizienter ein System, desto weniger verzeiht es Abweichungen. Früher ging etwas kaputt – und man umging es. Heute geht etwas kaputt – und alles geht nicht mehr. Fernsehen, Heizung, Bezahlen, Arbeiten, Gesundheit, Identität. Fortschritt auf Stand-by.

Man hat uns erzählt, das alles sei Zukunft. In Wahrheit ist es eine Abhängigkeit mit Hochglanzoberfläche.

Der große Witz: Die alten Zeiten waren technisch primitiver – aber menschlich souveräner. Ein Herd ohne Internet kochte trotzdem. Ein Staubsauger ohne Cloud saugte. Ein Mensch ohne App wusste trotzdem, wie es ihm geht. Man konnte leben, handeln, entscheiden – auch wenn etwas nicht funktionierte.

Heute hingegen stehen wir ratlos vor Bildschirmen, die uns nichts anzeigen außer Fehlermeldungen. Wir haben Geräte, die alles können – solange sie dürfen. Und wir haben Menschen, die immer weniger können, sobald sie nicht dürfen.

Die Moral ist bitter und zugleich tröstlich:

Je komplexer das System, desto einfacher sein Zusammenbruch.

Je moderner die Technik, desto archaischer unsere Hilflosigkeit.

Und manchmal, ganz leise, denkt man dann: Ach wie schön waren doch die alten Zeiten.

Nicht weil sie besser waren – sondern weil sie nicht bei jedem kleinen Defekt das Leben anhielten.

Meine lieben Leser,

dieser Text ist absolut kein Plädoyer gegen Technik. Er ist vielmehr ein Plädoyer gegen Unterwerfung.

Vielleicht brauchen wir nicht noch mehr smarte Geräte, sondern mehr dumme Dinge, die einfach funktionieren. Vielleicht brauchen wir nicht noch mehr Apps, sondern mehr Fähigkeiten. Vielleicht nicht noch mehr Vernetzung, sondern mehr Unabhängigkeit.

Technische Abrüstung heißt nicht Rückschritt, sie heißt: Wahlmöglichkeiten. Redundanz. Würde.

Ein Leben, das auch dann noch läuft, wenn ein Kabel aus der Wand gezogen wird.

Ein Alltag, der nicht kollabiert, weil ein Server in Irland gerade Wartung hat.

Ein Mensch, der nicht erst einloggen muss, um handlungsfähig zu sein.

Vielleicht ist die wahre Moderne nicht die totale Digitalisierung – sondern der Mut, nicht alles digitalisieren zu müssen.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildungen:

- Alfred-Walter von Staufen (Mit KI generiert)

Quellen:

- Shoshana Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism

- Nicholas Carr: The Shallows – What the Internet Is Doing to Our Brains

- Byung-Chul Han: Im Schwarm

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI):

- Abhängigkeiten digitaler Infrastrukturen, Lageberichte

- OECD: Digital Resilience & Infrastructure Dependency Reports

- WHO: Digital Health, Wearables & System Risks

- MIT Technology Review: Artikel zu Smart Homes, Cloud-Abhängigkeit, Systemausfällen

- ARTE-Dokumentationen: Abhängigkeit 2.0, Die Illusion vom digitalen Fortschritt

- EU-Kommission: Berichte zu Cloud-Zentralisierung & digitaler Souveränität

(Alle Quellen dienen der gesellschaftlichen, technischen und philosophischen Einordnung – nicht der Alarmierung.)