Demokratie stirbt heute nicht mehr mit Panzern auf Straßen oder mit Stiefeln auf Parlamentstreppen. Sie stirbt leise. Verwaltungsrechtlich. Gut gemeint. Demokratisch legitimiert. Und vor allem: alternativlos. Man nennt das Fortschritt. Früher nannte man es Bevormundung. Heute heißt es Regulierung – und wer bei diesem Wort noch zusammenzuckt, gilt bereits als verdächtig.

Europa, einst stolz auf Aufklärung, Streitkultur und Meinungsfreiheit, hat beschlossen, die Demokratie vor sich selbst zu schützen. Vor falschen Meinungen. Vor gefährlichen Gedanken. Vor Bürgern, die zu laut fragen, zu hart kritisieren oder zu wenig Vertrauen in Institutionen zeigen, die Vertrauen inzwischen wie ein Abo-Modell behandeln: kündbar, aber bitte nicht öffentlich. Kritik ist erlaubt – solange sie niemanden stört. Und vor allem: solange sie folgenlos bleibt.

Der Digital Services Act steht sinnbildlich für eine Zeitenwende, die man nicht Revolution nennen darf, weil sie in Brüssel stattfindet und mit Fußnoten versehen ist. Offiziell geht es um Hass, Desinformation und den Schutz der Demokratie. Inoffiziell entsteht ein Klima, in dem Plattformen Richter spielen, Algorithmen Moral definieren und Regierungen die Hände heben können: Wir waren es nicht, das war die Moderation. Verantwortung verdampft, Macht bleibt.

Was früher offener Widerspruch war, wird heute als Risiko kategorisiert. Was gestern Satire hieß, heißt heute „Kontextproblem“. Was einst Meinung war, wird nun zur potenziellen Regelverletzung. Nicht verboten – aber entmutigt. Nicht verfolgt – aber markiert. Nicht zensiert – aber unsichtbar gemacht. Die perfekte Demokratie braucht keine Verbote mehr. Sie braucht nur genug Angst vor Reichweitenverlust, Kontosperren und digitaler Ächtung.

Dieses Essay ist kein Abgesang auf Europa. Es ist ein Warnsignal. Denn wenn Demokratie nur noch dort erlaubt ist, wo sie niemandem weh tut, dann ist sie nicht tot – aber sediert. Und Sedierung fühlt sich für viele erstaunlich beruhigend an.

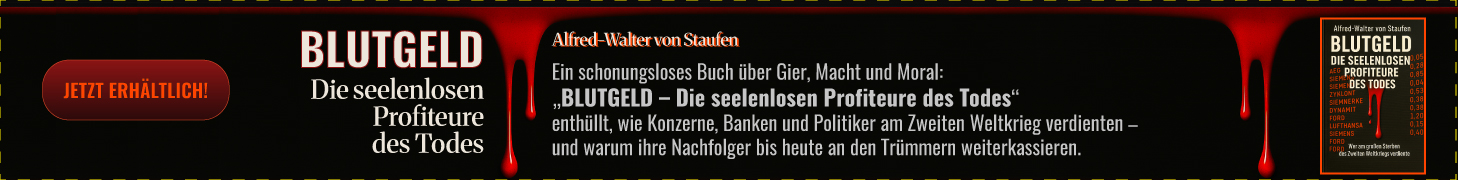

Die Spannungsfelder zwischen Meinungsfreiheit und Plattformregulierung von Alfred-Walter von Staufen

Die neue Zensur ohne Zensor

Früher wusste man wenigstens noch, wer einen zum Schweigen brachte. Da stand jemand mit Uniform, mit Paragraf oder mit Parteibuch vor einem und sagte: Das darfst du nicht sagen. Das war ehrlich. Brutal, aber ehrlich. Heute dagegen lächelt die Demokratie freundlich und sagt: Natürlich darfst du alles sagen. Es wird nur möglicherweise nicht verbreitet. Oder kontextualisiert. Oder aus Gründen der Sicherheit herabgestuft. Oder vorsorglich entfernt. Aber selbstverständlich darfst du es sagen. In dein Wohnzimmer hinein.

Die neue Zensur trägt keinen Stempel, sondern ein Interface. Sie kommt nicht mit Knüppel, sondern mit Community-Richtlinien. Und sie ist so effizient, dass sie keinen Minister mehr braucht, der sich schmutzig macht. Plattformen erledigen das. Freiwillig. Aus Verantwortungsbewusstsein. Oder aus Angst vor Milliardenstrafen. Das ist das Elegante am modernen Regulieren: Man delegiert die moralische Säuberung an Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle nicht riskieren wollen. Niemand verbietet etwas. Man schafft nur Rahmenbedingungen, in denen das Unterlassen vernünftiger erscheint als das Zulassen.

Der Bürger bleibt frei – theoretisch. Praktisch wird er algorithmisch begleitet. Er weiß nie genau, welche Worte auffallen, welche Formulierungen als „problematisch“ gelten, welche Ironie missverstanden werden könnte. Also schreibt er vorsichtiger. Weicher. Angepasster. Das nennt man dann Diskurskultur. Und plötzlich ist es nicht mehr nötig, Kritik zu verbieten. Es reicht, sie so anstrengend zu machen, dass sie sich kaum noch lohnt.

Der Clou: Jeder Eingriff geschieht zum Schutz der Demokratie. Nicht gegen sie. Immer für sie. Man zensiert nicht – man „moderiert“. Man löscht nicht – man „schützt“. Man beschränkt nicht – man „balanciert“. Sprache wird zum Weichzeichner. Und wer darauf hinweist, gilt bereits als hysterisch. Schließlich ist doch alles rechtsstaatlich. Mit Formular. Mit Transparenzbericht. Mit Ombudsstelle.

Zensur 2.0 braucht keine Bücherverbrennung.

Sie braucht nur Unsichtbarkeit!

Plattformen als moralische Hilfspolizei

Die Demokratie des 21. Jahrhunderts hat eine erstaunliche Arbeitsteilung entwickelt. Der Staat erlässt Regeln, die Plattformen setzen sie um, und der Bürger darf hoffen, dass sein Beitrag nicht unter „Risikoanalyse“ fällt. Es ist ein Dreieck der Verantwortung, bei dem jeder beteuert, nur das Beste zu wollen. Und das Beste ist selten die größtmögliche Freiheit.

Plattformen sind längst keine neutralen Marktplätze mehr. Sie sind Kuratoren des Sagbaren. Sie entscheiden, was sichtbar bleibt, was eingeordnet wird, was als „irreführend“ gilt. Natürlich auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben. Natürlich im Rahmen demokratischer Prozesse. Aber faktisch entsteht eine private Infrastruktur der Wahrheitsverwaltung. Und die ist empfindlich gegenüber Sanktionen.

Denn wenn ein Gesetz hohe Strafen vorsieht, reagiert kein Unternehmen mit heroischem Freiheitsdrang. Es reagiert mit Übererfüllung. Lieber zu viel löschen als zu wenig. Lieber einmal zu oft sperren als einmal zu selten. Lieber einen kritischen Beitrag entfernen als sich später vorwerfen lassen, man habe „systemische Risiken“ nicht minimiert. Das nennt man in Wirtschaftskreisen Risikomanagement. In politischen Kreisen heißt es Schutzmaßnahme.

So entsteht das Phänomen des Overblockings. Nicht weil jemand autoritär wäre, sondern weil niemand haftbar sein will. Die Plattform wird zum präventiven Ordnungshüter. Sie prüft, kategorisiert, markiert. Sie reagiert auf Hinweise von Behörden, auf Druck von Aktivistengruppen, auf mediale Empörungswellen. Der Diskurs wird nicht mehr nur zwischen Bürgern geführt, sondern zwischen Bürgern und Compliance-Abteilungen.

Und währenddessen beruhigt man die Öffentlichkeit: Kritik ist weiterhin erlaubt. Niemand hindert Sie daran, Ihre Meinung zu äußern. Nur müssen Sie eben damit rechnen, dass sie entfernt wird, wenn sie gegen Regeln verstößt. Welche Regeln? Nun, das ist eine komplexe Materie. Dynamisch. Kontextabhängig. Evaluationsbedürftig.

Demokratie wird damit nicht abgeschafft. Sie wird professionalisiert. Sie bekommt ein Dashboard. Mit Kennzahlen, Risikoindikatoren und Frühwarnsystemen. Und wenn das Wort „Regierung“ in Kombination mit „Versagen“ oder „Korruption“ auftaucht, analysiert ein Algorithmus, ob das noch legitime Kritik oder bereits delegitimierende Rhetorik ist.

Das ist effizient und sehr beunruhigend.

Der „Schutz“ der Demokratie vor dem Bürger

Es gibt eine paradoxe Entwicklung in modernen Gesellschaften: Je öfter vom Schutz der Demokratie die Rede ist, desto häufiger richtet sich dieser Schutz gegen jene, die sie ausüben. Der Bürger wird nicht mehr als souveränes Subjekt betrachtet, sondern als potenzielle Gefahrenquelle. Nicht bösartig – aber manipulierbar. Nicht destruktiv – aber anfällig für Falschinformationen. Demokratie wird zur empfindlichen Pflanze, die vor zu viel Sonne, zu viel Wind und zu viel Meinung geschützt werden muss.

Natürlich existieren Desinformation und Hassrede. Natürlich gibt es Kampagnen, die Vertrauen untergraben sollen. Aber wenn jedes harte Wort, jede zugespitzte Satire, jede polemische Zuspitzung als „Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gewertet wird, dann verschiebt sich der Maßstab. Dann wird Kritik nicht mehr als notwendiger Bestandteil der Demokratie verstanden, sondern als Störgeräusch.

Der Bürger soll informiert sein, aber nicht zu misstrauisch. Er soll engagiert sein, aber nicht radikal im Ton. Er soll wählen, aber nicht zweifeln. Und wenn er zweifelt, dann bitte konstruktiv. Was konstruktiv ist, definieren wiederum Institutionen, die selbst Gegenstand der Kritik sind. Das ist ungefähr so, als würde ein Restaurant entscheiden, welche Bewertungen noch als kulinarische Rückmeldung gelten und welche als „Rufschädigung“ entfernt werden.

Der Digital Services Act spricht von systemischen Risiken, von Schutzmechanismen, von Transparenzpflichten. Das klingt vernünftig. Und vieles daran ist vernünftig. Doch die entscheidende Frage lautet nicht, ob Regulierung legitim ist. Sie lautet: Wer definiert die Grenze zwischen legitimer Kritik und demokratiegefährdender Rhetorik?

Wenn diese Grenze zunehmend von Akteuren gezogen wird, die Sanktionen fürchten oder politische Verantwortung tragen, entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht. Der Bürger spricht – aber unter Vorbehalt. Nicht weil er schweigen müsste, sondern weil er nicht weiß, wann sein Tonfall als Problem gilt.

Demokratie lebt vom Streit. Doch wenn Streit als Sicherheitsproblem verwaltet wird, verwandelt sich die offene Gesellschaft in ein betreutes Diskursprojekt. Und das fühlt sich erstaunlich zivilisiert an – bis man merkt, dass man nur noch innerhalb markierter Zonen diskutiert.

Der „Chilling Effect“: Wenn Freiheit sich selbst zensiert

Es braucht keinen Polizisten mehr vor der Haustür, wenn der Gedanke an den Polizisten bereits im Kopf wohnt. Der sogenannte „Chilling Effect“ – ein Begriff aus der Rechtswissenschaft – beschreibt genau das: Menschen verzichten auf bestimmte Äußerungen nicht, weil sie verboten sind, sondern weil sie unsicher sind, ob sie noch erlaubt sein könnten. Unsicherheit ist das neue Machtinstrument. Und sie wirkt eleganter als jedes Verbot.

In einer Welt, in der Beiträge markiert, Reichweiten gedrosselt oder Konten zeitweise gesperrt werden können, entwickelt sich eine stille Disziplinierung. Man formuliert vorsichtiger. Man meidet bestimmte Begriffe. Man ironisiert weniger scharf. Satire verliert ihre Schneide, weil sie nicht mehr nur missverstanden, sondern sanktioniert werden könnte. Das ist kein offenes Verbot – es ist eine Atmosphäre.

Der Digital Services Act operiert mit Kategorien wie „systemische Risiken“ und „gesellschaftliche Schäden“. Das klingt technisch, fast klinisch. Doch hinter diesen Begriffen verbirgt sich eine normative Entscheidung: Was gilt als schädlich für den demokratischen Diskurs? Wer definiert, wann Kritik destabilisiert? Und wann sie notwendig provoziert?

Je diffuser diese Grenzen sind, desto stärker wirkt die Selbstzensur. Der Bürger fragt sich nicht mehr: Darf ich das sagen? Sondern: Lohnt es sich, das zu sagen? Ist es den möglichen Ärger wert? Die potenzielle Markierung? Die öffentliche Einordnung als problematisch?

Freiheit stirbt selten an klaren Verboten. Sie stirbt an kalkuliertem Risiko. Und wenn Kritik zur Risikofrage wird, verwandelt sich die offene Debatte in eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Das ist effizient. Und zutiefst unpoetisch.

Demokratie als PR-Projekt

Demokratie war einmal ein Zumutungsraum. Laut, chaotisch, manchmal vulgär. Sie lebte davon, dass Menschen einander widersprachen, überzogen, übers Ziel hinausschossen. Heute wirkt sie zunehmend wie ein Imageprojekt. Diskurs wird kuratiert, Narrative werden stabilisiert, „Vertrauen“ wird gemessen wie ein Börsenindex.

Regierungen stehen unter permanentem Kommunikationsdruck. Jede Krise ist zugleich eine Reputationsfrage. Jede Kritik eine potenzielle Destabilisierung. In diesem Klima wird Regulierung nicht nur als Schutzmaßnahme verstanden, sondern als Stabilitätsgarantie. Wer Plattformen verpflichtet, gegen Desinformation vorzugehen, schützt nicht nur Bürger – er schützt auch die politische Erzählung.

Das Problem beginnt dort, wo politische Kritik und „Delegitimierung“ begrifflich näher zusammenrücken. Wenn scharfe Oppositionsrhetorik als Gefahr für das Vertrauen in Institutionen gewertet wird, entsteht ein heikler Graubereich. Denn Demokratie lebt nicht vom Vertrauen allein. Sie lebt vom Recht, Vertrauen zu entziehen.

Doch im Zeitalter permanenter Krisen – Pandemie, Krieg, Klima – wird Kritik schnell als Störfaktor gelesen. Wer jetzt Zweifel äußert, schwächt angeblich den Zusammenhalt. Wer nachfragt, gefährdet die Handlungsfähigkeit. So entsteht eine subtile Verschiebung: Demokratie wird weniger als Wettbewerb der Ideen verstanden, sondern als fragile Ordnung, die geschützt werden muss.

Und Schutz ist ein starkes Argument. Es wirkt moralisch unangreifbar. Wer will schon gegen den Schutz der Demokratie argumentieren? Das ist ungefähr so populär wie gegen den Schutz von Kindern oder Pandabären. Also schweigt man lieber. Oder formuliert moderater. Oder fügt vorsorglich hinzu, dass man selbstverständlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sei.

Demokratie wird so zu einem PR-Projekt mit Compliance-Abteilung. Kritik ist erlaubt – aber bitte im Tonfall verantwortungsvoller Bürgerlichkeit. Polemik gilt als riskant. Satire als missverständlich. Und Wut als toxisch. Dabei war Wut einst ein demokratischer Rohstoff.

Die Entgrenzung des Begriffs „Desinformation“

Desinformation ist ein reales Problem. Falsche Behauptungen können Schaden anrichten. Doch der Begriff hat eine erstaunliche Karriere hingelegt. Er bezeichnet längst nicht mehr nur nachweislich falsche Tatsachen, sondern zunehmend auch umstrittene Einschätzungen, zugespitzte Interpretationen oder spekulative Prognosen.

Die Grenze zwischen Lüge und Irrtum, zwischen Manipulation und Meinungsstreit, ist juristisch heikel. Und politisch hochsensibel. Wer diese Grenze zieht, verfügt über enorme Definitionsmacht. Denn wer als Desinformant gilt, verliert moralisches Kapital. Und oft auch Reichweite.

Im Kontext des Digital Services Act sind Plattformen verpflichtet, gegen systemische Risiken vorzugehen. Dazu gehört auch die Verbreitung von Inhalten, die demokratische Prozesse beeinträchtigen könnten. Das klingt nachvollziehbar. Doch wer entscheidet, wann eine Kritik an Wahlverfahren, Regierungsentscheidungen oder internationalen Institutionen noch legitime Skepsis ist – und wann sie demokratiegefährdend wird?

Wenn der Maßstab nicht klar definiert ist, entsteht ein Interpretationsspielraum. Und Interpretationsspielräume werden in regulatorischen Kontexten selten zugunsten maximaler Freiheit genutzt. Sie werden genutzt, um Haftungsrisiken zu minimieren.

So kann es passieren, dass Inhalte nicht deshalb entfernt werden, weil sie nachweislich falsch sind, sondern weil sie potenziell irreführend wirken könnten. Möglichkeitsform statt Beweislast. Vorsorge statt Widerlegung.

Der Effekt ist subtil. Es gibt weiterhin Kritik. Es gibt weiterhin Opposition. Doch bestimmte Narrative werden schneller markiert, schneller eingeschränkt, schneller problematisiert. Nicht durch ein Wahrheitsministerium, sondern durch ein Geflecht aus Gesetzen, Leitlinien, Plattformregeln und Risikobewertungen.

Das Ergebnis ist kein offenes Redeverbot. Es ist ein gradueller Druck zur Konformität. Wer argumentiert, bewegt sich in einem Feld aus Unsicherheiten. Und wer zuspitzt, riskiert Sichtbarkeit.

Demokratie wird dadurch nicht abgeschafft. Aber sie verändert ihren Charakter. Sie wird weniger rau, weniger unberechenbar, weniger explosiv. Vielleicht auch weniger lebendig.

Und irgendwann merkt man, dass man zwar noch alles sagen darf – aber nicht mehr alles gehört wird.

Der Algorithmus als unsichtbarer Souverän

In klassischen Demokratien gibt es Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive, Judikative. In der digitalen Demokratie gesellt sich ein vierter Akteur hinzu: der Algorithmus. Er wählt aus, gewichtet, sortiert, priorisiert. Er entscheidet nicht offiziell – aber faktisch darüber, was Aufmerksamkeit erhält und was im Datennebel verschwindet.

Der Algorithmus ist kein politischer Akteur im traditionellen Sinn. Er hat keine Ideologie, kein Wahlprogramm, keine Parteimitgliedschaft. Und doch strukturiert er den öffentlichen Diskurs stärker als viele Parlamente. Was nicht angezeigt wird, existiert im Bewusstsein vieler schlicht nicht. Unsichtbarkeit ist die effektivste Form der Marginalisierung.

Im Zusammenspiel mit regulatorischen Vorgaben entsteht ein sensibles Geflecht. Plattformen sind verpflichtet, Risiken zu minimieren. Also trainieren sie Systeme, die problematische Inhalte frühzeitig erkennen. Doch jedes Trainingsmodell basiert auf Kriterien. Und jedes Kriterium ist eine normative Entscheidung. Was als extrem gilt, als delegitimierend, als gefährlich, ist nicht naturgegeben. Es ist das Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlung – oder administrativer Setzung.

Der Bürger hat in diesem Prozess wenig Einblick. Transparenzberichte informieren über Zahlen, nicht über Einzelfälle. Beschwerdemechanismen existieren, aber sie sind komplex, zeitaufwendig und oft intransparent. Der digitale Raum wird so zu einem regulierten Habitat, in dem Sichtbarkeit ein Privileg ist – kein Recht.

Man könnte argumentieren: Das war schon immer so. Auch Zeitungen entschieden, welche Leserbriefe sie drucken. Auch Rundfunkanstalten kuratierten Inhalte. Der Unterschied liegt im Ausmaß und in der Automatisierung. Der Algorithmus skaliert Entscheidungen in Echtzeit. Er wirkt massenhaft, global, permanent.

Und so entsteht ein neues Machtzentrum. Nicht autoritär im klassischen Sinn, sondern funktional. Nicht repressiv im Ton, sondern effizient im Ergebnis. Der Algorithmus löscht nicht zwingend. Er drückt nach unten. Er entzieht Reichweite. Er reduziert Relevanz.

Demokratie braucht Öffentlichkeit. Doch wenn Öffentlichkeit zunehmend durch technische Filter strukturiert wird, verschiebt sich der Souverän. Nicht der Bürger entscheidet mehr, was gesellschaftlich relevant ist, sondern ein System, das Risiken bewertet.

Das ist nicht per se böse, aber es ist machtvoll!

Die Verschmelzung von Sicherheit und Moral

Es gibt zwei Argumente, die jede Debatte sofort moralisch aufladen: Sicherheit und Schutz. Wer sich auf sie beruft, argumentiert aus der Höhe. Niemand will unsicher sein. Niemand will Schutz verweigern. Der Digital Services Act ist in dieser Logik ein Sicherheitsinstrument. Er soll vor Hass, Manipulation und demokratischer Destabilisierung schützen.

Doch Sicherheit ist ein elastischer Begriff. Sie kann sich auf physische Unversehrtheit beziehen – oder auf psychische. Auf Wahlprozesse – oder auf gesellschaftliches Klima. Je weiter man sie definiert, desto größer wird der Handlungsraum für Eingriffe.

Moral wiederum ist kein statisches System. Sie verändert sich. Was gestern als zulässige Polemik galt, kann heute als verletzend empfunden werden. Was früher als scharfe Satire durchging, wird heute unter dem Aspekt möglicher Betroffenheit bewertet. In einer pluralen Gesellschaft ist Sensibilität legitim. Doch wenn Sensibilität zum Regulierungsmaßstab wird, entsteht ein Spannungsfeld.

Denn Demokratie lebt nicht nur vom Schutz vor Schaden, sondern auch vom Aushalten von Zumutung. Von der Konfrontation mit unbequemen Meinungen. Von der Möglichkeit, irritiert zu werden. Wenn der Impuls, Irritation zu vermeiden, regulatorisch verstärkt wird, verändert sich die Diskurskultur.

Die Verschmelzung von Sicherheit und Moral führt dazu, dass politische Auseinandersetzung zunehmend unter Präventionsgesichtspunkten betrachtet wird. Man fragt nicht mehr nur: Ist das wahr? Sondern auch: Könnte das schaden? Könnte das Vertrauen untergraben? Könnte das Menschen verunsichern?

Verunsicherung ist jedoch ein Kernbestandteil politischer Debatte. Wer Gewissheiten infrage stellt, verunsichert. Wer Macht kritisiert, stört. Wenn Störung als Risiko definiert wird, wird Opposition zur Belastung.

Das bedeutet nicht, dass Regulierung illegitim ist. Es bedeutet, dass ihre Ausdehnung sorgfältig reflektiert werden muss. Denn je stärker Sicherheit und Moral verschmelzen, desto enger wird der Raum für provokative Kritik.

Und Provokation war nie der Feind der Demokratie, denn sie war ihr Motor!

Demokratie im Wartungsmodus

Vielleicht erleben wir keinen dramatischen Umbruch, sondern eine schleichende Transformation. Keine Abschaffung der Demokratie, sondern ihre Umwandlung in ein verwaltetes System. Demokratie im Wartungsmodus: regelmäßig überprüft, kalibriert, optimiert.

In diesem Modell ist Stabilität wichtiger als Wildheit. Konsens wichtiger als Konflikt. Vertrauen wichtiger als Misstrauen. Der Bürger ist Teil des Systems, aber nicht mehr dessen unberechenbarer Kern. Er ist ein Faktor, der gemanagt werden muss.

Der Digital Services Act ist Ausdruck dieser Haltung. Er versucht, ein digitales Ökosystem zu stabilisieren, das lange Zeit unreguliert wuchs. Das ist nachvollziehbar. Doch Regulierung ist nie neutral. Sie prägt Strukturen, Anreize und Verhaltensweisen.

Wenn Plattformen lernen, Risiken zu minimieren, werden sie vorsichtiger. Wenn Bürger erleben, dass bestimmte Positionen schneller problematisiert werden, werden sie zurückhaltender. Und wenn Regierungen wissen, dass kritische Narrative als systemische Risiken eingestuft werden können, entsteht zumindest die Versuchung, diese Kategorie strategisch zu interpretieren.

Demokratie im Wartungsmodus ist effizient. Sie funktioniert reibungslos. Sie vermeidet Eskalation. Doch sie verliert etwas von ihrer anarchischen Energie. Sie wird berechenbarer – und vielleicht auch braver.

Das eigentliche Risiko liegt nicht in einem plötzlichen Verbot von Regierungskritik. Es liegt in der graduellen Verschiebung dessen, was als legitim gilt. Wenn harte Kritik zunehmend als destruktiv gerahmt wird, wenn Polemik als Gefährdung gilt, wenn Misstrauen als systemisches Risiko bewertet wird, dann verändert sich das Klima.

Und Klima ist in der Politik alles.

Vielleicht ist das endgültige Ende der Demokratie kein Knall, sondern ein Update. Kein Putsch, sondern ein Patch. Keine offene Zensur, sondern eine verfeinerte Moderation.

Die Frage ist nicht, ob Europa autoritär wird. Die Frage ist, ob es den Mut behält, seine Bürger auch dann reden zu lassen, wenn sie unbequem sind.

Denn Demokratie ohne Zumutung ist Verwaltung und Verwaltung ist keine Freiheit!

Abschluss & Moral

Demokratie ist kein Wellnessbereich. Sie ist kein Ort der Dauerharmonie, kein digitaler Debattenraum mit Wattewänden und Triggerwarnungen. Sie ist laut, verletzlich, gelegentlich unfair – und gerade deshalb lebendig. Wer sie in einen Zustand permanenter Sicherheit versetzen will, verwandelt sie zwangsläufig in etwas anderes: in ein Verwaltungsmodell mit moralischem Beipackzettel.

Der Digital Services Act ist kein totalitäres Instrument. Er ist auch kein Staatsstreich im Anzug. Er ist Ausdruck eines Zeitgeistes, der glaubt, Komplexität durch Regulierung, Konflikt durch Moderation und Risiko durch Kontrolle beherrschbar zu machen. Vieles daran ist nachvollziehbar. Doch jede Regulierung trägt eine implizite Anthropologie in sich: ein Bild vom Menschen.

Wenn der Bürger primär als manipulierbares Wesen erscheint, als potenzieller Störfaktor, als Risiko für Stabilität, dann wird Demokratie paternalistisch. Sie wird zur pädagogischen Veranstaltung. Man schützt die Menschen vor Falschinformationen – und vielleicht auch vor sich selbst. Man schützt Institutionen vor Vertrauensverlust – und vielleicht auch vor legitimer Kritik.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Regulierung notwendig ist. Sie lautet, ob sie den Raum für Dissens vergrößert oder verkleinert. Demokratie stirbt nicht an Kritik. Sie stirbt an Gleichgültigkeit und an Angst. An Bürgern, die sich zurückziehen, weil sie glauben, ihre Stimme sei unerwünscht oder riskant.

Die Moral dieses Essays ist schlicht: Freiheit braucht Vertrauen – nicht nur in Institutionen, sondern in die Mündigkeit der Bürger. Wer Demokratie schützen will, muss bereit sein, sie auszuhalten. Auch wenn sie unbequem, scharfzüngig und manchmal verletzend ist.

Sonst bleibt am Ende nur eine verwaltete Zustimmung!

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Essay ist kein Aufruf zur Empörung, sondern zur Aufmerksamkeit. Wachsamkeit ist keine Verschwörungstheorie, sondern demokratische Pflicht. Prüfen Sie Gesetze, lesen Sie Originaltexte, vergleichen Sie Perspektiven. Vertrauen Sie nicht blind – weder der Regierung noch denen, die ihren Untergang prophezeien.

Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann selbstverständlich verwaltet bekommt. Sie ist ein Prozess, der vom Engagement lebt. Vom Streit. Vom Zweifel. Und von der Bereitschaft, auch unbequeme Positionen zu verteidigen – selbst wenn man ihnen nicht zustimmt.

Bleiben Sie kritisch. Aber bleiben Sie fair!

Und vor allem: Bleiben Sie laut genug, damit Freiheit nicht zur Hintergrundmusik wird.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildungen:

- Alfred-Walter von Staufen

Quellenverzeichnis:

(Auswahl zentraler Rechtsquellen, Fachliteratur, Analysen und Berichte zum Digital Services Act, Meinungsfreiheit und Plattformregulierung)

- Rechtsgrundlagen

- Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Digital Services Act, DSA), Amtsblatt der Europäischen Union L 277/1, 27.10.2022.

- Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere Art. 11 (Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit).

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 5 Abs. 1 (Meinungsfreiheit).

- Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Art. 10 (Freedom of Expression).

- Offizielle Dokumente & Stellungnahmen

- Europäische Kommission: The Digital Services Act Package – Shaping Europe’s Digital Future, 2022.

- Europäische Kommission: Leitlinien zur Risikobewertung für sehr große Online-Plattformen (VLOPs), 2023–2024.

- Bundestag Wissenschaftliche Dienste: Kurzinformationen zur Einordnung des DSA im Verhältnis zur Meinungsfreiheit (2023).

- Europäisches Parlament: Debattenprotokolle zur Verabschiedung des DSA, Plenarsitzungen 2021–2022.

- Wissenschaftliche Literatur

- Balkin, Jack M. (2018): Free Speech in the Algorithmic Society, Columbia Law Review.

- Citron, Danielle Keats (2014): Hate Crimes in Cyberspace, Harvard University Press.

- Keller, Daphne (2022): The EU’s Digital Services Act: An Analysis, Stanford Cyber Policy Center.

- Helberger, Natali / Pierson, Jo / Poell, Thomas (2018): Governing Online Platforms: From Contestable Markets to Responsible Ecosystems, Information, Communication & Society.

- Sunstein, Cass R. (2017): #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton University Press.

- Studien & Analysen

- European Digital Rights (EDRi): Stellungnahmen zum DSA, 2021–2023.

- Center for Democracy & Technology (CDT): Analysen zur Plattformhaftung und Overblocking.

- Reporters Without Borders (RSF): World Press Freedom Index Reports 2022–2024.

- Oxford Internet Institute: Studien zur Desinformation im europäischen Kontext.

- Gerichtliche Entscheidungen (Auswahl)

- Bundesverfassungsgericht, Lüth-Urteil (1958), Grundsatzentscheidung zur Meinungsfreiheit.

- EGMR, Handyside v. United Kingdom (1976), Maßstab für scharfe und provozierende Meinungsäußerung.

- EuGH-Rechtsprechung zur Plattformhaftung und Content-Moderation (verschiedene Entscheidungen ab 2019).